(سهراب شهيد ثالث، هو المخرج الإيراني الوحيد الذي يثبت أن الصمت مشحونٌ بما لم يُقَل، أحياناً يُقحَم هذا الصمت بإصرار في أفلامه، لكنه في النهاية يزيح الضجيج والأصوات الجانبية) ناقد إيراني

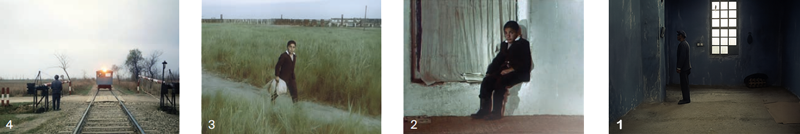

(صورة رقم 1)

في المشهد النهائي من فيلم (الطبيعة الميتة) يقف المسنّ (البطل الرئيس) وحيداً في بيته الفارغ، بينما يتسلّل الضوء من النافذة -الواقعة في الخلفية- إلى داخل الغرفة. يتوقف المسن لحظة أمام المرآة الصغيرة المعلقة على الجدار، ينظر بتأمّلٍ وتروٍّ إلى انعكاس وجهه. ثم بحركة حاسمة، ينتزع المرآة، وكأنه يرحل بصورته وكيانه معاً من البيت إلى سفر بلا عودة. ربما يشكّل هذا المشهد آخر صورة من الرحلة الثرية من مسيرة شهيد ثالث السينمائية في إيران على قِصَرها.

من اللافت أن مصير شهيد ثالث نفسه يتقاطع مع هذا المشهد إلى حدٍّ ليس ببعيد مع الشخصية الرئيسة، إذ إنه نقل حياته ومسيرته السينمائية إلى أرض أخرى، بعيداً عن إيران في عام 1974. يقول عنه الناقد الإيراني برويز جاهد: (بدأ سهراب مسيرته بنجاح عجيب في إيران، إلا أن الواقع السياسي المقيِّد والرقابة المسيطرة على السينما قد أنهكاه، فاختار منفى طوعيّاً، وهاجر إلى ألمانيا.

وحتى بعد الثورة، حين عاد كثير من المناضلين السياسيين في الخارج إلى إيران (بمن فيهم الماركسيون)، لم يعُد شهيد ثالث، وبقي في غربته حتى نهاية حياته القصيرة، يُخرج أفلامه هناك). كانت أفلامه تعبيراً عن أفكاره، وتتناقض تناقضاً صارخاً مع القيود السياسية السائدة في إيران أيام الشاه. ولذلك، فقد هاجر من إيران في نفس العام الذي أخرج فيه (الطبيعة الميتة).

كان شهيد ثالث (1944 - 1998) مخرجاً ومنتجاً لأفلام وثائقية وروائية، ومؤلفاً ذا أسلوب فريد. تُجسّد أفلامه نظرته الطبيعانية (الناتورالية)، والتبسيطية (المينيمالية)، ولا شك أنه كان أحد الرموز المحورية في تيار (الموجة الجديدة). ومن خلال فيلميه الروائيين الطويلين اللذين أخرجهما داخل إيران: (حدث بسيط) عُرض في مهرجان برلين السينمائي، و(الطبيعة الميتة) الحائز على جائزة الدب الفضي؛ أسّس أسلوباً سينمائياً لم يكُن مسبوقاً في السينما الإيرانية. كما أنه يُعدُّ أحد أنجح المخرجين الإيرانيين المهاجرين، إذ أخرج في ألمانيا ثلاثة عشر فيلماً وثائقيّاً وروائيّاً، تناول فيها المجتمع الألماني وقضاياه بعيداً عن الشؤون الإيرانية.

وصحيح أن أفلامه لم تلقَ رواجاً جماهيريّاً، ولم يُحتفَ بها (لم تحظَ حينها بالشعبية)؛ إلا أنه لا يمكن إنكار تأثيرها على الجيل التالي من السينمائيين الإيرانيين. وهي خصائص لها أثر واضح، (الواقعية، والإيقاع البطيء، والصمت، والتوقّفات، والتركيز على التكرار، وتجنب العاطفة).

فنجد في فيلمي: (المسافر)، و(أين بيت الصديق)، للمخرج عباس كيارستمي؛ عدة مشاهد تحمل تأثيراً واضحاً بالراحل شهيد ثالث. يقول الناقد الإيراني أحمد طالبي نجاد: (إن استخدام اللقطات الواسعة، واللقطات المتوسطة في سينما كيارستمي، جاءت نتيجة تأثّرٍ كبير بأفلام شهيد ثالث). ووفقاً لما هو متداول في الساحة السينمائية، كان من المفترض أن يتعاون كيارستمي وشهيد ثالث في مشروع سينمائي، لكن بسبب خلافاتٍ -لم يُكشف عن تفاصليها- لم يحدث ذلك، واستمرت هذه القطيعة حتى وفاة شهيد ثالث.

(صورة رقم 2)

وجدير بالذكر أنه قبل حدوث القطيعة حصل تعاون بين عباس كيارستمي مع شهيد ثالث في تصميم البوستر في عام 1972، لأول فيلم قصير لشهيد ثالث من سينما الأطفال في إيران التابع لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين، يقول عن فيلمه: (أبيض وأسود ليس فيلماً عن قضايا التمييز العنصري، استخدام اللونين الأبيض والأسود إنما هو لتمييز قوتين داخل الإنسان: القوة المعتدية والكابحة، والقوة الخلّاقة والمبدعة).

في موضوعات مثل (حدث بسيط) من المفترض أن يكون من ضمن الأفلام الوثائقية القصيرة التي أخرجها شهيد ثالث في فترة عمله في وزارة الثقافة في المجال السينمائي آنذاك، لكنه تحوّل إلى أول فيلم روائي طويل ذي طابع وثائقي، بلقطات ثابتة وصامتة.

في الواقع، لم يعد لدى شهيد ثالث في مرحلته الثانية (الأولى في الأفلام الروائية) متّسع كبير لتلك الرؤية التي كان قد صرّح بها سابقاً: (أصنع أفلامي من زاوية مراقب، وبذلك، أتيح لجمهوري أن يحكم نفسه)؛ ذلك أنه في -السابق- رغم كونه راوياً لقصة ما، كانت طريقة تموضع الكاميرا، ونمط أداء الممثلين أمامها، قبل كل شيء؛ تؤكد على الواقع، بل إنه ركّز مجمل وجوده على بلوغ الحقيقة السينمائية.

إلى درجة أنّه -في تلك المرحلة الأولى- كان أحياناً يُطيل بعض اللقطات بشكل مفرط، حتى على حساب صبر المُشاهِد، ليبلغ به الزمن الواقعي خارج الفيلم، ليمنطق ذاته؛ كما لو أن منطق العالم الواقعي أهم من منطق الفيلم السينمائي على الشاشة.

يحكي (حدث بسيط) حياة طفل فقير يعيش بالقرب من مرفأ تركمان، يذهب إلى المدرسة في مرحلة الابتدائية، يتأخر، لا يسمع كلام المُعلمين، يبيع الأسماك التي يصطادها والده (مهرب)، يعود إلى البيت، يجد أمه مريضةً، وفي النهاية، تموت.

(صورة رقم 3)

هنا، نجد بوضوح أن شهيد ثالث يصوّر علاقته بأمه، إذ كانت طفولته مليئة بالمعاناة والألم، تحت وطأة حياة قاسية، فكان والداه منفصلين. ويظهر في هذا الفيلم أثر قلة اهتمام أمه به في طفولته، فنرى العلاقة الباردة والجامدة بين الطفل والأم، يتناولها بطريقة مدروسة، حياة أسرة تعيش الرتابة والملل، وفي أجواء ضبابية وغائمة من المرفأ.

إذ يُظهِر شهيد ثالث موت الأم من دون معالجة درامية خاصة أو تحضير إخراجي مميّز، بل ظهرت لحظة وفاة الأم كأي لحظة عابرة في عالم لا يأبه بما يحدث فيه. وهنا تتحول واقعة مثل الموت -وهو حدث استثنائي في أي سياق- إلى واقعة بسيطة.

وربما، كانت هذه فرصة شهيد ثالث ليعبّر بنحوٍ ما عن احتجاجه، إذ جاء الفيلم أيضاً نتيجةَ ظروف اجتماعية واقتصادية في عقد السبعينات الميلادية، أي في ذروة حكم البهلوي الثاني، ظهرت مشاهد متعددة من صور الشاه على جدران المدرسة، أو على الأوراق النقدية المتداولة آنذاك.

وقد ظهر المُعلم في الفيلم ديكتاتوراً، لا يسمع، ولا يهتم، إنما يصدر الأوامر فقط، وعلى تلاميذ الصف التنفيذ. كما لو كان إسقاطاً لعلاقة الشاه بالشعب. وكانت تلك الحقبة تعيش تناقضاً صارخاً؛ بين الفقر المُدقِع وحياة الناس الصعبة، وبين المظاهر البرّاقة للمجتمع. كان هذا الفيلم مقدمة لظهور لونٍ فني عُرف في قلب الثقافة الإيرانية اليوم بـ(فن الاحتجاج).

أما فيلم (الطبيعة الميتة)، فيحكي قصة حياة متكررة، لعامل تحويلة سكك حديدية مُسنّ، يقتضي عمله منه أن يفتح ويغلق معابر السكك الحديدية عدة مرات كل يوم. يعيش هذا العامل في منطقة بدائية ومعزولة في إيران. ولم يكُن هذا العامل يعرف عمره، لكنه تفاجأ بوصول خطاب إحالته إلى التقاعد، مع أنه لم يفهم حتى معنى التقاعد!

(صورة رقم 4)

ينتمي فيلما شهيد ثالث إلى مسار واحد، وكل منهما امتداد للآخر، (حدث بسيط) هو نقطة انطلاق (الطبيعة الميتة). وشكّل كلٌّ منهما عالماً موحَّداً وكاملاً، يكفي لتحويل الفيلمين إلى خطاب أيديولوجي مضاد لخطاب التنمية. لكننا لا نجد قصةً ذات مضمون أيديولوجي أو اقتصادي صارخ، ولا تُستخدم فيها السينما لاستثارة التعاطف المفرط لدى المُشاهِد عبر تضخيم ثيمة الفقر أو التفاوت الطبقي. نظرة الفيلمين تتجلى بوضوح إلى الواقع الأيديولوجي والاقتصادي، فهو انعكاس للمجتمع الراكد.

وفي هذا السياق، يصبح استخدام اللقطات الواسعة والطويلة مُبرَّراً، لأنه يجسِّد الإحساس الداخلي العام، وما شهدته إيران بفعل الطفرة النفطية. (تصوير الحياة اليومية للناس: الضعفاء، والمنعزلين، والخائفين، والغرباء، والصمت).

في معالجة شهيد ثالث الطبيعانية للحياة، حلّت على شاشته اللقطات الواسعة والطويلة، حتى تترسخ في ذهن المُشاهِد. وهذا ما يشبه الواقعية الجديدة في السينما. ومع أنه كان بإمكانه استخدام الموسيقى لصناعة الإيقاع، تعمّد الاستغناء عنها. ويمكن القول إنّ (الصمت) هو الموسيقى التصويرية الأبرز؛ السكون والصمت المهمّان.

وختاماً، حيث تسود في سينما شهيد ثالث الصور المحايدة، والحركة المحضة؛ فهذا يعني أنه لا يرغب بإثارة دهشة المُشاهِد، ولا إقناعه بأي شيء.

عندما تذهب الأشياء، لا يبقى سوى الزمن، هو ذلك الزمن الميت.