عبدالرحمن الشثري.. محطات في الثقافة والصحافة والعمل الخيري

محمد بن عبدالله العوين: الرياض

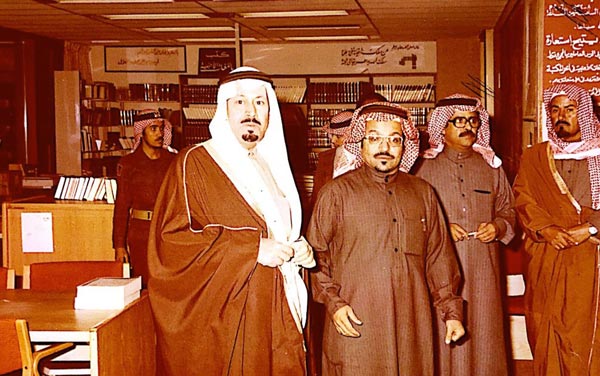

على يمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

حينما يرحل الأعلام المؤثرون الذين أسهموا بعطاءاتهم في مجتمعهم إلى دار البقاء بعد رحلة عمل وإنجاز طويلتين؛ فإنما ترحل أجسادهم فحسب، وتبقى آثارهم وأعمالهم الخيّرة، وتبقى أيضاً أسماؤهم محفورة في ذاكرة الوطن الذي يفخر بما يسطره أبناؤه من عطاءات في مجالات الحياة كافة.

ومما يعين على استمرار وتواصل العطاء الخير توثيق سير الأعلام، وتقديمها للأجيال بأي أسلوب إعلامي أو أدبي مناسب، في سبيل إبقائهم قدوات تحتذى، يأتي مَن بعدهم ليواصلوا مسيرتهم الوطنية والإنسانية، ويتخذوها قدوة ونموذجاً يحتذى.

ومن أولئك الأعلام الذين خدموا وطنهم -وهم كثيرون ولله الحمد- الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الشثري الذي انتقل إلى جوار ربه في 16 محرم 1447هـ. وهذه المقالة إيجاز لسيرة حياته -يرحمه الله.

مع الملك خالد بن عبدالعزيز

مولده ونشأته

وُلد عبدالرحمن بن صالح الشَّثْري عام 1363هـ/ 1944م، في حوطة بني تميم، وعاش يتيماً بعد فقد والده قبل أن يتم الثالثة من عمره، ثم فقد والدته فاطمة بنت عبدالرحمن الشثري، وهو لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره، إثر حادث سير أليم مع زوجها.

يصف ابنه د.طلال في مقالة مؤثرة نشرها في حسابه على منصة إكس زيارة والده قبر والدته في البقيع، وكان بصحبته: «أتذكره واقفاً بغترته البيضاء، ينظر بصورة ممتدة إلى كل القبور، لأنه لم يكن يعرف موقع قبر والدته على وجه التحديد. كان يبحث بعينيه وبقلبه عن أثرٍ ضاع منه في ثنايا الزمن، فقد مرّ على وفاة أمه حينذاك ما يزيد على أربعين عاماً، وكان الخبر بلغ والدي بعد أيام وهو في عمر قريب من خمسة عشر عاماً، في الرياض، وفيه أن والدته توفيت في حادث سير مع زوجها على طريق المدينة المنورة-تبوك، وصُلّي عليهما، ودُفنا في البقيع».

وهكذا مني الطفل بعد ولادته بثلاث سنوات بفقد أبيه، ثم حين تجاوز الطفولة قليلاً وعمره اثنتا عشرة سنة فقد أمه؛ فكان لذلك أثر عظيم في نفسه من جانبين: أولها أن تهيمن على نفسه مشاعر موجعة من الإحساس باليتم، وفقد الحنان؛ وثانيها تلك المخاوف التي تحيط هواجس الطفل الوحيد في مرحلة النشأة الأولى المبكرة، حين يفتقد حضن أمه الدافئ، ويد أبيه الحانية. ليجد نفسه بين أقرانه من الأطفال ممن هم في سنه وحيداً، لا يدري لمن يشكو همه إن مسه ألم في جسده، أو ضامه أحد من لدّاته، أو داهمه قلق طفولي محير، يبحث فيه الطفل عادةً عمن يجيب عن تساؤلاته، ويبدد أوهامه في بدء رحلة اكتشاف الحياة.

مع الأمير بدر بن عبدالعزيز

وهكذا وجد الطفل اليتيم نفسه بلا أب، ثم بلا أم عند الثانية عشرة حين تزوجت رجلاً آخر وغادرته بعيداً مع زوجها إلى منطقة الحجاز ما بين المدينة المنورة وينبع، حيث كان يعمل. فنشأ بين أخواله وأعمامه، ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد أبو حبيب، وأخوه الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشثري، والشيخ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الشثري، فكان لهم فضل في رعايته وتوجيهه، وعوضوه عن يتمه وابتعاد أمه ثم وفاتها، حناناً وعطفاً ومتابعة، وكأنه أحد أبنائهم، وهو مما خفف عنه ما كان يعانيه مما لم يستطع البوح به. ولكن الآباء والأمهات الكبار من الأسرة، بما تربوا عليه من القيم الأخلاقية الفاضلة، والمشاعر الدينية العميقة؛ غمروه بمحبتهم وعنايتهم لينتشلوه من آلام يتم الأب وفقد الأم إلى أن تجاوز مرحلة الطفولة، ودخل ريعان الشباب، فبدأت شخصيته الحقيقية الكامنة تتجلى، بما جبل عليه من ذكاء حاد، وتوقد وحيوية، وطموح تنامى سريعاً، إلى أن أصبح قادراً على اختيار الطريق السليم الذي يعبُر به إلى تحقيق أحلامه دون أن يتكئ على أحد.

وسنجد أن لتلك السنوات الأولى الصعبة من حياته تأثيراً كبيراً على شخصيته، دون أن يشعر هو أو من حوله بسر الدوافع القوية المحرضة له على أن يفعل ما يمكن فعله من مساعدة للمحتاجين، أياً كان شكل وطبيعة الاحتياج: فقراً، أو يتماً، أو مرضاً، أو عوناً، للنهوض من أية أزمة نفسية أو عائلية أو عملية عارضة.

ولم تفتر أو تختفِ تلك الدوافع الإنسانية من شخصيته بعد أن تحسنت أموره المادية، وكوّن بيتاً وبنى أسرة، وحقق تميزاً كبيراً في عمله، بل أفاد مما تهيأ له من أسباب النجاح والتميز، وما استطاع بناءه من علاقات قوية مع كثير من المسؤولين ورجال الأعمال والوجهاء والإعلاميين.. وغيرهم، حتى سار بمركبة صناعة الخير إلى موانئ جديدة وآفاق عديدة من الأعمال الإنسانية.

وعلى الرغم من ظروف نشأته الأولى الصعبة (يتم، وفقر، ووحدة)؛ إلا أن مواهبه الكامنة ستبدأ في التبلور والتجلي سنة بعد أخرى، لتتضح ملامح شخصيته، فكانت كما بدت في خطواته المبكرة الأولى نحو طلب العلم، وحب الاطلاع، ومجالسة العلماء والأدباء والمثقفين، والبحث عن مظان المعرفة، ونشر الوعي في الصحف والمجلات. فسار في طريقه العملي وهو يحتضن مع شغفه العلمي شغفاً آخر بالصحافة والرأي وعالم النشر، ولعله أحس أن جوانحه تنطوي على قدرات ذاتية تمكنه من إجادة مهارة قرع الأبواب المغلقة، وسرعة تكوين العلاقات والصداقات، من خلال ما وهبه الله من ذكاء حاد، وسرعة بديهة، ومقدرة على التقاط المعنى الغامض المدسوس بين الكلمات، وبراعته في الحديث وإيصال الفكرة التي يريدها، وشجاعته في اقتحام المجهول، والتعبير عن أفكاره الذاتية والوطنية والإنسانية، وقد يدرك المنصت وهو يتحدث أن فرط ذكائه يولد أفكاراً سريعة في اللحظة نفسها، فتتزاحم في النطق، مما يدفعه إلى التعجل في التعبير عنها بكلمات سريعة متدافعة قد لا تتبين لمن لا يحسن الاستماع بدقة إلى ما يقول، وتلك السرعة في التعبير عن المقصود من المعاني عادة تلحق بمن لا يستوعب منطوقهم مخزونهم.

في رحلة برية في حوطة بني تميم مع عدد من أصدقائه

وسنرى، عبر مراحل الشباب والفتوة وفورة النشاط، ذلك جلياً واضحاً في كل المجالات التي اشتغل عليها وأولاها اهتمامه، في البدء نحو موطنه الأول الحوطة الذي خصه بكثير من الجهد في السعي إلى نهضته وتطويره وتوفير كل الخدمات فيه. ثم حين قطع شوطاً كبيراً في النضج؛ انطلق من الاهتمام بالخاص الحوطة إلى العام الوطن كله، فرأى أن واجبه الوطني والإنساني لا يقتصر على الاهتمام بموطنه الأول مسقط رأسه؛ بل لا بد أن يكون المحتاج للدعم والمساعدة هو ابن الوطن في أية قرية أو مدينة، بعيدة كانت أو قريبة.

وهنا يتجلى البعد العميق لمفهوم الوطنية والإنسانية، حين استطاع أن يعمل مجتهداً مع رجال الخير والإحسان، وعلى رأسهم ولاة الأمر، وبتنسيق وتواصل تام مع الجهة الرسمية المعنية بالمرضى وزارة الصحة؛ على افتتاح مراكز غسيل الكلى على امتداد مساحة الوطن الكبيرة، فاهتم بعرعر وبجازان وينبع والدمام والأفلاج -على سبيل المثال- تماماً كما اهتم بالحوطة.

هذا الشاب اليتيم الفقير العصامي المكافح لديه من الطموح ما يثقل كتفيه، فهو يريد أن يتعلم ويتفوق في تعليمه، ويريد أن يحقشق ذاته في عالم الصحافة والكتابة، ويريد أن يكون له شأن في الإدارة، بحيث يمكن من خلال مسؤولياته الإدارية أن يسهل عليه تحقيق بعض طموحاته في إنجاز ما يخدم الوطن.

وهو لا يسعى إلى النجاح في الوظيفة فحسب؛ بل يتطلع إلى أن يوسع آفاقه المعرفية، فيصنع من خلال عمله الإعلامي علاقات متينة مع قادة الفكر وأعلام الأدب في المملكة والعالم العربي.

فهل يستطيع هذا الشاب المتوقد نشاطاً وهمة وطموحاً أن ينجح في قطف ثمار سعيه العلمي والإعلامي والثقافي والوطني؟!

هذا ما يمكن أن يتبين من خلال رصد محطاته الحياتية المهمة بإيجاز.

في إحدى مناسبات مهرجان الجنادرية

تعليمه

تلقَّى تعليمه الابتدائي في الحوطة، حيث افتتحت أول مدرسة ابتدائية فيها عام 1369هـ، ولا يمكن الجزم بأنه التحق بالمدرسة مع بداية افتتاحها، فقد يكون تأخر سنتين أو ثلاثاً إلى أن بلغ السابعة من عمره كما هي حالات كثيرين من أبناء جيله آنذاك في تأخرهم بالالتحاق بالمدارس؛ لأنه تخرج في المعهد العلمي بالرياض عام 1383هـ، وسنوات الدراسة في المعهد آنذاك خمس سنوات: ثلاث للمتوسطة، وسنتان للثانوية؛ فمن المفترض أنه التحق بالمعهد عام 1379هـ -كما هو موثق في شهادة تخرجه. ولو رجعنا ست سنوات قبل دخوله المعهد؛ تكون سنة التحاقه بالمدرسة الابتدائية 1373هـ.

وقد اختلفت الأقاويل في سنة ولادته؛ فوجدت من دوّن عام 1363هـ، ومنهم من دون عام 1365هـ، وأرجح الرأي الثاني؛ وهو المكتوب في شهادة تخرجه من المعهد العلمي، ولأنه أيضاً العمر المتوقع لدخول الطفل إلى المدرسة، إذ لم يكن حينها هناك التزام بالعمر المقرر، وهو بلوغ الخامسة، بل ربما يصل الطفل إلى السابعة أو الثامنة ولما يلحقه أبواه بالمدرسة بعد.

وإذا أخذنا بالرأي الثاني بأن ولادته عام 1365هـ؛ فإن للسنوات الأولى الأربع عشرة التي عاشها في الحوطة بين أعمامه وأخواله أبلغ الأثر في نشأته، وتكون أخلاقه، وحبه وتعلقه بموطنه الأول، وسعيه إلى أن تتكامل فيه كل مرافق الخدمات، واهتمامه بمتابعة وملاحقة المطالب التي يرفعها هو ومن معه من نخبة الشباب المتعلم إلى الجهات الحكومية المعنية: كوزارة المعارف، والمواصلات، والصحة، والزراعة.. ونحوها.

معهد الرياض العلمي

التحق بالمعهد العلمي بالرياض عام 1379هـ، وقضى فيه خمس سنوات دراسية، كانت تعتمدها المعاهد العلمية حينذاك، وتخرج عام 1383هـ، ولكن منحت له الشهادة بعد التخرج بسنة، حسب توقيع مدير المعهد.

وكان معهد الرياض العلمي يقيم عدداً من الأنشطة الثقافية والأدبية، إذ اعتاد طلاب المعهد أن يقيموا كل يوم خميس حفلاً ثقافياً، يحضره مدرسو المعهد، ومن يحل ضيفاً عليه من العلماء أو الأدباء، ويتبارى المتحدثون والشعراء في إلقاء كلماتهم وقصائدهم. وعلمت من أستاذي الدكتور محمد بن سعد بن حسين الذي كان يدرس في المعهد أنه ألقى في إحدى حفلاته الأسبوعية كلمة مكتوبة بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين، مما أثار إعجاب الملك سعود بن عبدالعزيز -يرحمه الله- الذي كان مدعواً لحضور الحفل، وبعد انتهائه من كلمته منحه الملك هدية قيمة، ويحضر أيضاً أحياناً المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

لا شك أن أبا هشام اختلط بالنابهين من الطلاب، والمؤثرين من الأساتذة الأعلام، وأفاد من المناشط الثقافية بالمعهد، مما عجل بإنضاج مواهبه الإعلامية، وأوقد في داخله مزيداً من التطلع والطموح الذي أفضى به إلى الالتحاق بعد تخرجه بكلية اللغة العربية في الرياض التي كانت ملاصقة لمبنى معهد الرياض العلمي.

وكان من زملائه في دراسته بالمعهد ممن اشتركوا في الاهتمامات الثقافية والإعلامية: محمد الدعيج، محمد العجيان، صالح الصويان، محمد الطيار، محمد بن عبدالرحمن الربيع، محمد بن عبدالرزاق القشعمي، عبدالعزيز العميري، مسفر بن سعد المسفر، علي بن محمد النجعي، عبدالعزيز المشعل، ناصر الحمدان، عبدالرحمن الخريف، محمد آل الشيخ، عبدالله السليمان، علي الحصان، علي السحيباني.

وبعد تخرجه من المعهد التحق بكلية اللغة العربية، ودرس فيها سنتين دراسيتين، ولم يستطع مواصلة الدارسة في الكلية؛ بسبب ظروفه المادية الصعبة. وكان عدد من زملائه بالثانوية قد التحقوا بعد تخرجهم بوظائف مختلفة في الحكومة، أو في الصحافة، مما وفر لهم مصدراً للعيش، فرأى أن يحذو حذوهم، على أن يكمل دراسته بالانتساب -كما يبدو- لكن أشغله طلب العيش عن تحقيق طموحه العلمي، على الرغم من محاولته الجمع بين الدراسة منتسباً والعمل في الصحيفة التي التحق بها وهي الرياض أولاً، ثم الجزيرة.

في مخيم بالثمامة يتوسط إبراهيم الذهبي ومحمد العوين 1407 هـ

في بلاط صاحبة الجلالة

تنقل بين بيتين من بيوت أقاربه خلال سنوات دراسته في المعهد العلمي، وبعد التحاقه بالكلية سكن عازباً في حي البكر، وفي أحد المشاوير التي جمعتنا في سيارتي كنا نمر على طريق الحجاز القديم، متجهين جنوباً، وعلى يميننا حي البكر الذي سكنت فيه عازباً بعد تخرجي من الجامعة؛ فذكرت ذلك له، ففاجأني بأن قال: أنا أيضاً سكنت هنا في هذا الحي حين كنت أعزب، فانعطفت يميناً لأدخل في الشارع الذي تقع على ناصيته بقالة الريف، ومشينا قليلاً، ثم قال تمهل، هذا بيتي القديم على اليمين، هذا البيت الشعبي الصغير، وهذا بيت جارنا محمد الداود، وأخذ يذكر أسماء عائلتين أو أكثر، نسيتهم الآن.

ومع صدور جريدة الجزيرة الأسبوعية في 20 صفر 1384هـ (30 يونيو 1964م)، التحق بها مراسلاً صحفياً، ومدققاً لغوياً، واهتم بالشأن المحلي للأخبار والتقارير الصحفية عن قضايا التنمية براتب شهري مقداره 420 ريالاً (كما في الشهادة المرفقة)، ولذلك اشترى دباباً (موتر سيكل) ليتنقل بين سكنه في حي البكر ومقر عمله بالجريدة، وذكر لي ابنه د.طلال أنه فضل العمل بصحيفة الجزيرة لمحبته وإعجابه بالشيخ الأديب عبدالله بن خميس.

وعمل بعد ذلك فترة وجيزة أيضاً في صحيفة الرياض بعد صدورها عام 1385هـ، وتنوع عمله بين الخبر والتحقيق الصحافي والمقال الاجتماعي، كما أشار إلى ذلك الدكتور عبدالعزيز بن سلمة في مقالة نشرها بمجلة اليمامة العدد 2834 في 14 نوفمبر 2024م عن الفترة التي تولى فيها الأستاذ عمران بن محمد العمران رئاسة تحرير صحيفة الرياض، بدءاً من العدد 42 الصادر في 18 صفر 1385هـ، وبعد هذا التاريخ بشهر ونصف بدأ العمران رحلة استقطاب الكفاءات للمساعدة في تحرير الصحيفة، فبدأ أبو هشام العمل معه بتاريخ 1 / 4 / 1385هـ.

عمله في الحرس الوطني

وكأن المراحل السابقة من حياة أبي هشام التي اكتنفتها متاعب النشأة والتأسيس والبحث عن المسار المتوائم مع ملكاته ومواهبه؛ كانت في حقيقة الأمر تمهيداً وتهيئة للفرصة العملية القادمة التي تنتظره، حيث واتاه الحظ للالتحاق بالعمل الرسمي برئاسة الحرس الوطني، سكرتيراً للعلاقات العامة، ثم مديراً للعلاقات العامة، ورئيساً لتحرير مجلة الحرس الوطني منذ صدورها في شهر رجب عام 1400هـ.

يقول في افتتاحية العدد الأول: «بسم الله.. وعلى بركة الله.. نبدأ مسيرتنا في موكب الصحافة العسكرية، والحمد لله أن وفقنا إلى إخراج هذا العمل الثقافي الفكري إلى حيز الوجود، مشاركة من الحرس الوطني في معركة بناء الإنسان التي يخوضها وطننا الغالي... ولا يزال ماثلًا أمامي توجيه كريم تلقيته شفهياً من سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حين قال: (هذه المجلة إما أن تصدر قوية وعلى أرقى المستويات وإما ألا تصدر أبداً). ولقد شعرت بثقل المسؤولية بعد هذا التوجيه الكريم».

مختتماً كلمته الافتتاحية: إن المجلة لن تنجح ما لم يتفاعل معها القارئ وينير لها الدرب.

وبعد مرور (100) عدد للمجلة الصادر في شهر جمادى الآخرة 1411هـ يناير 1991م؛ نجد أن رئيس تحريرها الشثري يكتب حديث الشهر بعنوان: (الحرس الوطني عتبة المئة الثانية): «رحلة المئة عدد الماضية؛ أثبتت لنا نجاح المنهاج الذي سارت عليه المجلة في التوازن بين العلوم العسكرية المتخصصة والموضوعات الأدبية والفكرية والإبداعية الأخرى».

وقد استمر الأستاذ عبد الرحمن الشثري رئيساً لتحرير المجلة مدة تقارب خمسة عشر عاماً، منذ صدورها إلى أن بدأ يشعر بقصور كليتيه عن أداء مهامها، فرأى أنه لن يستطيع مواصلة نشاطه المعهود بالهمة والتوقد المعروفين عنه طيلة سنوات عمله في العلاقات العامة؛ فاعتذر عن رئاسة تحرير المجلة.

لقد استطاع خلال تلك المرحلة أن يجمع بين: مسؤولياته في تحرير المجلة، وعمله الإداري في العلاقات العامة، ورئاسته لتحرير نشرة (التراث) المواكبة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، ورئاسته للجنة الإعلام والمراسم في بداية انطلاقة المهرجان في سنواته الأولى. مواصلاً نشاطه الثقافي والإعلامي في موسم الحج، ليشرف على برامج إذاعة الحج الداخلية المؤقتة التي كانت تبث من مخيم الحرس الوطني.

واستمر يؤدي مهامه الوظيفية مديراً للعلاقات العامة، ورئيساً لتحرير المجلة إلى عام 1414هـ، بعد أن بدأت متاعب الكلية، حيث عين مستشاراً برئاسة الحرس الوطني.

وقد حصلت إدارة العلاقات العامة بإدارته على لقب أفضل إدارة علاقات عامة على مستوى المملكة، حسب دراسة نشرها معهد الإدارة العامة لأحد الباحثين. فهي -حسب الدراسة- الإدارة الوحيدة الفاعلة التي تؤدي دورها بمهنية عالية حسب القواعد والمنطلقات العلمية لمفهوم العلاقات العامة.

اهتمامه بالمثقفين

لم تكن قاعة الملك فيصل بفندق إنتركونتيننتال المكان الوحيد الرحب للندوات والمحاضرات والحوار بين نخبة من مثقفي وأدباء المملكة ونظرائهم من العالم العربي وغيره؛ بل كانت قاعات الفنادق التي يستضافون فيها، وصالونات الجنادرية، ومجلس أبي هشام الرحب في منزله، مستراحاً للحوار والاستئناس والتعارف بين المثقفين والإعلاميين السعوديين ورموز الفكر والأدب والإعلام من الأقطار العربية كافة. فكم ليلة من تلك الليالي الوارفات بعبق الأرواح الطيبة، والكلمات المضيافة، والحوارات السمحة، والذكريات التي تنداح طوال سهرة ما بعد العشاء إلى قرب منتصف الليل في بيت أبي هشام بحي سلطانة أولاً، ثم في حي المزرعة.

وكان من شخصيات تلك الجلسات الثرية: الأديب الروائي السوداني الطيب صالح، المؤرخ والسفير د.عبدالهادي التازي من المغرب، د.نور الدين صمود من تونس، المفكر الدكتور رشدي فكار من مصر، الأديب الدكتور محمد إبراهيم الشوش من السودان -رئيس تحرير مجلة الدوحة آنذاك، المفكر الدكتور مهدي بن عبود من المغرب، الإعلامي والشاعر فاروق شوشة من مصر، الشيخ محمد الغزالي من مصر، الشاعر والصحافي فاروق جويدة من مصر أيضاً، الأستاذ الصحافي أحمد الجارالله -رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية.. وغيرهم.

وكنت أتشرف بحضور معظم تلك الجلسات المفتوحة مع زملاء أعزاء، منهم مثلاً: الأستاذ حسن بن عبدالله الخليل -نائب رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني، ورجل الأعمال الأستاذ خالد بن صالح الشثري، والإذاعي الكبير الأستاذ إبراهيم الذهبي.. وغيرهم.

متاعبه الصحية

أصيب أبو هشام بالفشل الكلوي عام 1417هـ، وبدأ قصور كليتيه قبل ذلك بسنوات، حتى وصل إلى الفشل الكامل الذي اضطر معه إلى الغسيل الكلوي. وبعد معاناته سنة من الغسيل تمت زراعة كلية له بمستشفى الملك فهد بالحرس الوطني.

ومن شدة وطأة معاناته من مرض الكلى تولدت لديه فكرة تأسيس جمعية خيرية تعنى بمرضى الفشل الكلوي، وكانت الدولة -وفقها الله- خير معين وداعم لهذه الفكرة؛ فصدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض آنذاك (خادم الحرمين الشريفين الملك حالياً) على ذلك، وكان سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير -شفاه الله- مؤازراً وعوناً لأبي هشام، إذ انهالت التبرعات من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد -رحمه الله- ومن أصحاب السمو الملكي الأمراء، ورجال الأعمال، والمحسنين، وتم إنشاء أكثر من ثلاثين مركز كلى في مدن وقرى المملكة كافة.

واليوم وأنا أكتب هذه الكلمات عن أحد رجال الخير في بلدنا الحبيبة -وما أكثرهم ولله الحمد- على امتداد رقعة جغرافيا هذا الوطن العزيز الممتدة الواسعة؛ أستعيد من الذاكرة نصف قرن مضى على بدء معرفتي بالفقيد أبي هشام، حين رأيته أول مرة في المكتبة العامة التابعة لوزارة المعارف عام 1391هـ، وكنت حينها في السنة الأولى المتوسطة، وكان قد جاء إلى المكتبة في الصباح الباكر قرب التاسعة متفقداً، ثم التقيت به في الرياض حين التحقت بكلية اللغة العربية، وامتدت الصلة الطيبة أكثر من خمسة وأربعين عاماً. وقد كتبت تفاصيل هذه العلاقة الأخوية في فصل من فصول كتابي (مشاهير التقيت بهم). والصورة الأولى في هذا المقال له قبل سنة حين صدر الكتاب وهو يقرأ ما كتبته عنه.

وفاؤه للحوطة

ومما يحسن ذكره في هذا المقال الموجز أن أشير إلى حميته لبلدته حوطة بني تميم، فمنذ شب عن الطوق، وبدأت قدراته تتجلى في إحكام التواصل الاجتماعي والحكومي؛ وهو لا يفتأ يجمع كلمة لدّاته من شباب المدينة على مطالبة الوزارات المعنية بما تحتاجه مما كان ينقصها من إدارات الخدمات، كالأحوال والجنسية، والجوازات، والمستشفى، والمكتبة العامة، وكتابة عدل، ومركز غسيل كلى.. ولعله مع آخرين من شباب الحوطة آنذاك (لا يتسع المقام لذكر أسمائهم)؛ أول من طالب بافتتاح مدرسة لتعليم البنات، وحين زار وكلاء الوزارات الحكومية مدينة الحوطة، وأقيم احتفال تكريم لهم ألقى كلمة المواطنين، مذكراً بما تفتقر إليه المدينة من إدارات خدمية ضرورية.

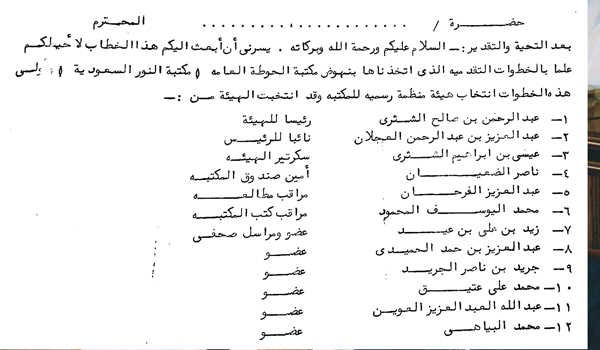

ولعل من المناسب أن أشير أيضاً إلى أنه مع مجموعة من الشباب المثقف كان وراء إنشاء (مكتبة الثقافة) التجارية التي تبيع الكتب والمجلات والجرائد والأدوات القرطاسية. وقد تم اختياري لأتولى مهمة إدارتها والبيع فيه براتب 100 ريال في الشهر من عام 1392 – 1395هـ.

ولئن مضى الوقت وانحسرت مساحة المقال الآن؛ فإنه لا يحسن بي أن أنسى الإشارة إلى مجلس أبي هشام الأسبوعي المفتوح بعد مغرب كل يوم، وعلى الأخص مغرب يوم الجمعة، حيث تحضره نخب ثقافية وإدارية وتجارية، وتدور في رحاب الضيافة الكريمة السمحة أحاديث عفوية، في تواصل أخوي ربما ينقطع مع كثيرين منهم لولا رابط تلك الجلسة التي افتقدناها بعد أن أنهكه المرض قبل سنة تقريباً، ولم يعد يستطع لقاء زواره، وأدخل إلى العناية الفائقة في الأشهر الأخيرة قبل وفاته، يرحمه الله.

ومما سيشفع له -إن شاء الله- تأصل مفهوم الفزعة وسرعة المبادرة لمن يستدعي وضعه إلى ذلك، من النواحي العلاجية المرضية، أو المادية، أو البحث عن طريق ييسر سبيل عيش كريم لمن يفتقر إلى ذلك.

كان رجلاً اجتماعياً بكل ما تعني هذه الكلمة، لا يمكن أن يعيش وحده، يسأل عن الناس وإن لم يسألوا عنه، يبادر إلى إحياء الصلة وإن قطعها الطرف الآخر، يسامح ويعتذر، ينسى ويجدد، ربما يخيل لمن يسمع عنه قصصاً عديدة تدور في فلك العون والمساعدة للمسنين والعجائز والفقراء أن أبا هشام كله قلب ينبض بحب الخير لمن يعرف ومن لا يعرف.

غفر الله له ورحمه.